Он и она

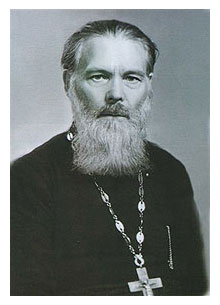

Дорогие мои! Мы продолжаем публикацию глав из книги Ольги Григорьевны Пономарёвой "Во Имя Твое" о чудесном житии святых подвижников нашего времени - батюшки Григория и матушки Нины Пономарёвых

Начало...

ОН

Это был такой же день, как уже многие проведенные тут. Ледяной, колючий ветер летел по степи с огромной скоростью, подхватывая песок, мелкие острые камешки, обрывки чужих, незнакомых растений и с силой швырял это в лицо, в глаза, забивая нос и гортань.

Угрюмое желто-серое небо почти касалось голов таких же угрюмых и озлобленных заключенных, ушедших, как бы защищаясь, в себя и вяло реагирующих на уже привычную брань и окрики охраны.

Он работал, стараясь повернуться так, чтобы ветер дул ему в спину. Но тогда не было видно барака главного управления, стоявшего невдалеке, и на который почему-то именно сегодня ему хотелось смотреть, словно боясь пропустить что-то важное. Поймав себя на этой мысли, он углубился в работу, постоянно творя молитву. Но вдруг что-то светлое, давно забытое, совсем из другой жизни затрепетало в нем, сливаясь с молитвой, вызывая непонятное волнение и слезы. Впрочем, слезы могли быть и от ветра. Напряжение внутри росло, натягивая и оголяя каждый нерв. «Боже Милостивый, что со мной? Не остави меня, грешного, дай справиться с собой!» Откуда это чувство, в котором переплелись и боль, и радость, и странное нетерпение?

«Господи, на все Твоя воля, только не остави меня, грешного, не остави... »

После вечерней поверки прошел слух, что на главном пропускном пункте появилась женщина, жена осужденного. Барак возбужденно гудел. Мысли жгли, бились, как в клетке: «А вдруг это ко мне? Нет, невозможно, да и как она оставила бы малышку? Нет, нет. Не надо даже думать об этом... Но какая героиня! Ведь это первый случай, когда в такую глушь смогла пробраться женщина. Кто же этот счастливец? А вдруг ее не пустят? Ведь тут законов просто нет. Господи, помоги ей, чья бы это ни была жена... ».

* * *

Неожиданно пришла повторная проверка «с пристрастием». Грязно ругаясь, охранники прилипчивее обычного перетрясали жалкое тряпье заключенных. Особенно усердствовал один - угреватый, мордастый, глумливо ухмыляющийся. Ничего не найдя и «обложив» всех по привычке, они ушли далеко заполночь. Все долго не могли успокоиться - раздавались стоны, проклятия, чье-то сдавленное рыдание. Утром, при построении им было объявлено, что их отправляют на конечный пункт этапирования: куда-то на Север, через пролив, помогать вольнонаемным шахтерам, доблестным строителям коммунизма!

Ехали долго в вагонах для скота. Остановок не было. Люди, намучившись, справляли нужду прямо здесь же. Их вяло обругивали и через 10 минут повторялось то же.

Он давно уже заметил среди заключенных, в основном уголовников, несколько стариков, чью интеллигентность не могли стереть ни грязные вонючие ватники (так называемые фуфайки), ни матершина, висевшая в воздухе. Даже на окрики охраны они реагировали как-то по-своему, доводя до иступления «борцов за светлое будущее». Эти люди были как островки миролюбия среди бурлящего потока душевных нечистот. Но было заметно, что физически они уже на пределе...

Движение поезда стало замедляться. В дощатые дырявые вагоны начал проникать холодный соленый воздух, и все тело, впитывая его, покрылось этой соленой влагой. И вдруг, через головы соседей - арестантов открылось море.

Раньше он никогда не видел моря. И теперь оно превзошло все представления о нем, - бескрайнее, неохватное для глаз, свинцово-серое. Высокие волны, набегая одна на другую, с плотоядным чавканием обрушивались на берег, у которого как забытая детская игрушка болталось, чуть не опрокидываясь, рыболовецкое судно. В него-то под вопли охраны и самих заключенных стали «тромбовать» страдальцев.

Обледенелые сходни без перил. Сзади - напирающая толпа, которую под автоматами загоняют на трап. Кто соскользнул, не удержавшись - нашел тут свою могилу. Море быстро уносит жертвы. Крики ужаса, ненависти, отчаяния, - все накрывает неумолимый, нескончаемый и безразличный ко всему рокот волн.

Разверзшееся чрево рыболовецкой шхуны все заглатывает и заглатывает людей. Вот уже не только сидеть, стоять почти невозможно, а охрана осипшими, лающими воплями и ударами прикладов ухитряется вгонять еще и еще. Но вот заработал двигатель, судно задрожало, и «живая могила», отпущенная швартовочными канатами, как скаковой конь, взметнулось на волне к линии горизонта. «Господи, спаси и сохрани! Не дай погибнуть вот так, без покаяния!» Люди стоят так плотно, что даже при качке некуда падать. Только крики боли... Трещат и ломаются ребра, тела раздавливают друг друга. Дурнота от непрерывных взлетов к небу и падений, как на чудовищных бесовских качелях, в бездну. Дурнота от запаха в трюме, пропитанного прогнившей рыбой, от давно немытых человеческих тел. Порой разносятся истошные вопли, или кого-то всей массой прижали к борту или чье-то невыдержавшее сердце исторгает последний прощальный крик. Время остановилось. Кажется, что прошли недели, месяцы, как их швыряет в этом аду Охотское море.

Но вот удар. Такой страшный, что трещат все крепления. Еще и еще. Неужели это конец? На море шторм, но матросы ухитряются пришвартовать к берегу «эти качели». По притоку свежего воздуха он догадывается, что открыли люк. Вот мелькнул кусок неба, плачущего мокрым снегом, как бы оплакивающего будущие жертвы.

Опять брань. Дикая брань охраны, подготавливающей людей к выходу. Пошли. Стало свободнее. Но... что это? Многие из заключенных в тот момент, когда их перестала держать и сдавливать толпа, падают без движения. Все. Для них уже все закончилось. Они были мертвы уже в пути, их просто держала сбитая масса людей. «Упокой, Господи, души этих страдальцев. Прости их прегрешения и прими в Свои обители за принятые ими на земле муки».

Те, кто остался в живых, выбираются на твердь земную. После ужасов качки ноги не держат, грудь разрывается от свежего воздуха. Всем построиться! Они прибыли на место. На место новых страданий, на место гибели девяноста процентов из приехавших сюда. Они прибыли на свою Голгофу. Прибыли строить коммунизм в шахтах Магадана. Они - прибыли.

ОНА

«Господи! Иисусе Христе! Слава Тебе, Всемогущий!» Это просто почти невероятно. Невозможно поверить, но вот она, заветная бумажка, справка - разрешение на свидание с заключенным Пономаревым Григорием Александровичем, осужденным как служитель культа по 58 ст. УК РСФСР и находящимся на территории Бурятской республики где-то в районе Улан-Уде в зоне № X....

И вот, оставив свою 3-х месячную малютку на руках своей мамы Павлы Ивановны, сестры Ольги и брата Николая, она отважно ринулась в путь: ну хотя-бы увидеть, узнать, что с ее бесконечно дорогим и любимым мужем. Ее не могут прогнать просто так. У нее есть официальный документ, выданный НКВД Свердловской области на право свидания. Ей, конечно, очень страшно, что уж тут говорить. Такое время, такой далекий путь. Кругом воровство, бандитизм, люди просто пропадают. Правда, взять у нее почти нечего - пара теплого белья и немного сухих продуктов, что разрешены. Это - для него.

Путь до Улан-Уде продолжается не менее двух недель. Поезд то стоит по 7-8 часов, то еле тащится, то его вообще загоняют в тупик. Наконец, прибывают в город. Из Улан-Уде надо еще добираться до зоны, как получится: или пешком, или кто подвезет. Опасно. Но она же под Божиим покровом, кто что ей сделает? И она то идет, тот едет и добирается до места. Кругом пустыня, пески, решетки, железные засовы... Чужие, в основном монгольские лица, выражение которых трудно понять: то ли в них добро, то ли зло; речь их тоже почти не понятна. На главном пропускном пункте, куда она добралась, ей сказали что до точки № X.., где находится ее муж, еще километров 20-30 и к тому же надо еще ждать чье-то разрешение.

Она сидит в вахтерной дежурке, сжавшись в комочек. Здесь же находится охрана, усмехаясь, щелкая замками; стоит площадная брань, от махорки можно задохнуться, но... она выдержит. Ведь она проделала такой путь, и что такое теперь 20-30 километров? Да хоть ползком... Перед окном степь, по которой несутся песчаные вихри.

Метрах в ста забор с колючей проволокой и вышками. Видимо, тоже зона. Тут кругом зоны.

Бедная, героически любящая женщина! Знала бы ты, как подло тебя обманывают! Ведь именно за этим забором и есть та, заветная зона № X.., куда устремлены все твои помыслы. И тут, буквально в ста метрах от тебя, так мучительно и трепетно бьется сердце твоего супруга, словно чувствуя твое присутствие. Но она терпеливо сидит и ждет, не зная, что на потеху всей охране свидание ей не дадут. Ее просто обманут, ведь это так легко! А кто их накажет? Они знают свою власть... Она доверчиво сидит до вечера, а потом и всю ночь, дрожа от страха, усталости, голода и ожидания встречи, радуясь, что ее не выгоняют на улицу. В соседнем помещении раздается храп, тамже режутся в карты свободные от вахты охранники, пьют и сквернословят. А она, ухватившись за молитву, как за спасительную нить, умоляет Господа, чтобы о ней забыли, чтобы ее не тронули.

На рассвете под окнами провели колонну заключенных. Отчего так сжалось сердце? Как унять сердечный трепет и волнение? Почему ей кажется, что в этой колонне был ОН? Нет, она просто очень устала и скоро, наверное, ее пропустят в зону.

Через некоторое время, хихикая и отводя в сторону глаза, начальник охраны заявляет, что выяснилось, будто она приехала слишком поздно, и отряд, в котором отбывает наказание ее муж, уже отправлен по этапу к следующему месту назначения.

- Куда?!

- Это что еще за допрос! Да кто она такая? Враг народа?

Ее живо заберут, если она пойдет что-то выяснять и чего-то добиваться. Пусть немедленно убирается, пока цела.

- Ишь, декабристка нашлась! Пошла вон! Пошла, пошла, а то моя охрана давно уже присматривается. Они живо разберутся.

И далее, холодным официальным тоном:

- Прошу покинуть помещение. Место пребывания Вашего мужа Вам сообщат в отделе внутренних дел города Свердловска. Все сведения поступают к ним.

«Господи Боже наш! Пусть исполнится воля Твоя, пусть будет так, как Ты хочешь, но не как я... Благодарю Тебя, что меня не тронули, но... только бы мне сил, хоть немножко, чтоб пережить этот удар и добраться домой».

Она сейчас возмет себя в руки; не упадет, не потеряет сознание. Господь защитит ее. У нее есть маленькая беззащитная девчушка, их дочка, его копия. Это его часть, и она должна ради них двоих сейчас найти в себе силы и добраться домой.

Она едет в каком-то поезде, идущем в Москву через Свердловск. Счастье, что ей достался билет в нем. Правда на боковом, верхнем месте, где она едет, разбито стекло, а уже декабрь и дует просто невыносимо. Но душевная рана так кровоточит, что физические тяготы отходят на второй план. С каждым километром она приближается к дому, к своей маленькой. Надо только потерпеть. Есть совсем не хочется. Как удачно. Только вот сил становится все меньше и меньше. «Господи, помоги!»

Через 10 дней пути ее как умирающую захотят снять где-то на половине пути. Все, что угодно, только не это. Она умрет на этой верхней боковой, но не даст себя снять с поезда, иначе ей уже никогда не увидеть ни малышку, ни родных. Ее похоронят где-то в необъятной Сибири чужие люди... Ее могилу не смогут найти даже близкие. Она не имеет права лишить свою дочурку матери. И она держится. Держится молитвой и путем неимоверных усилий. Только дотянуть бы до Свердловска. Там ее встретят брат и сестра. Как хорошо, что она отправила им телеграмму. Брат и сестра Увицкие Н. С. и О. С. прибыли к приходу означенного поезда и вынесли из вагона свою умирающую сестру на носилках. Еще три часа, и Нижний Тагил. Ее сразу госпитализировали с диагнозом двухстороннее воспаление легких с абсцессом в нижней доле правого легкого и высшей степенью истощенности. Надежда выжить, как сказали врачи, только на Бога. Она провела в больнице 2,5 месяца и... выжила, вернувшись к своей уже подросшей малышке, которая научилась так забавно поднимать бровки и этим еще более походить на отца. Каждый день говорил ей, что надо держаться, растить и воспитывать их счастье, их любовь их маленькую дочку Лелечку.

Надо жить, хотя исчез на Беломор-Канале отец Нины - протоиерей Сергий Увицкий. Бесследно пропал такой близкий, такой родной свекор - Архимандрит Ардалион. Потерялись старшая сестра и брат мужа. Но как подкрепление немощным силам пришла бумага из НКВД, что ее супруг Пономарев Григорий Александрович, осужденный по 58-й ст. УК РСФСР находится по месту отбывания заключения в районе города Магадан. Срок 10 лет. Право переписки: 2 письма в год. Одно от него, другое от нее. И она молилась и верила, что Господь их не оставит.

Прошло несколько лет. Леля подрастала. Приближалась Великая Отечественная война. А в далеком Магаданском крае, куда был сослан отец Григорий, шла своя, невидимая миру война. Война, имеющая свои победы и поражения; война, сопровождающаяся предательством и смертью, возвышением и гибелью человеческих душ, постоянной борьбой Добра и Зла, которые, существуя и в обыденной жизни, как правило, гипертрофированно заполняют собой пространства конфликтов, войн и, конечно, мест заключения. В таких местах душа человеческая, как в огненном горниле, или сгорает, не выдержав испытания, или выходит из всех искушений, бед и гибельных ситуаций еще более сильная, светлая и окрепшая для новых преодолений и свершений.

ГОЛГОФА

Ночь медленно и неохотно истаивала, уступая место серой, буранной утренней мгле, которая застилала глаза и забивала дыхание. На расстоянии вытянутой руки уже не было видно впереди идущего. Только прожекторы со сторожевых вышек зоны на миг рассекали своим лучем разбушевавшуюся стихию и беспомощно увязали в ней.

Группа заключенных шла след в след. Скорее, - спина в спину, держась друг за друга. Ветер был такой, что оторви он человека от земли - просто понес бы, покатил по снежному полю. Конвоиры интуитивно прижимались ближе к ним, чтобы не потеряться в этом снежном месиве. Конвой по существу тут даже был не нужен. Бежать отсюда некуда. На сотни километров - ни жилья, ни даже охотничьих стоянок. Разве что где-то рядом зона, подобная этой, да одинокая поземка несущегося по болотам и полям снега. И почти непроходимые леса...

Молодой диакон Григорий, отбывающий срок уже четвертый год из десяти, был назначен бригадиром в группу самых трудных, злостных рецидивистов-уголовников со сроками до 25 лет. Это практиковалось местным начальством: сломать, подмять под себя молодых, превратив их в фискалов и доносчиков, чтобы легче было держать в узде других - убийц и насильников, убрать человека для которых было пустяком, а порой некоторым развлечением. С ними даже охранники, имеющие власть и оружие, не хотели связываться.

Группа двигалась в направлении лесной делянки, которую несколько дней, как стали разрабатывать. Удерживать направление мешали снежная буря и слепящий ветер. Наметки дороги, которая стала появляться за эти дни, опять исчезли в снежных переметах. Шли почти наугад к темнеющей вдали стене леса, глухого таежного бора. Шли на пределе, выбиваясь из сил, но стараясь скорее хоть как-то укрыться в нем от сбивающего с ног ветра.

Отец Григорий шел первым - вроде как по обязанности бригадира, а на деле он, по пояс в снегу, прокладывал путь, чтобы лишний раз не вызывать назревающий с момента их работы на делянке конфликт, который вот-вот должен был разразиться. Он шел, не переставая творить Иисусову молитву. Голодные, озверелые арестанты который день с безумством фанатиков требовали от него еды, т.к. их дневные пайки - застывшие слизкие комки хлеба не могли насытить даже ребенка. Он спиной чувствовал, что готовится какая-то расправа. Как горячо он молился в эти минуты Господу и Божией Матери. Ноги сами несли его куда-то и, подходя к лесу, он понял, что их делянка осталась где-то далеко в стороне. Он понимал, что не только час, а любой миг для него может быть последним.

Добравшись до леса и убедившись, что они забрели в сторону, зэки обступили его почти кольцом, ничем не отличаясь от стаи волков, выжидая, кто кинется первый, чтобы затем включиться и завершить эту бессмысленную кровавую драму. Им это было не впервой. И даже предлог есть: куда завел? Не насытиться, так хоть выместить накопившуюся звериную злобу. Охрана в такие минуты сразу исчезала. Положение казалось безвыходным. Но как сильна была его вера в помощь Господа! Все, что произошло дальше, он делал, видя себя как бы со стороны. Неожиданно для себя он непринужденно смахнул снег с поваленного ветром, как-то отдельно от других стоящего кедрача, и сел, улыбнувшись. Это просто ошеломило «стаю».

- Ну хорошо, вот вы сейчас меня убьете. И что? Хоть кто-нибудь из вас будет сытнее? Да, я - поп, как вы меня зовете. И не скрываю, что прошу у Бога помощи. Но помощь-то нужна и всем вам. И она - у нас под ногами.

Почти у его ног, из под вывороченного с корнями дерева, среди хвои и переплетения сломанных ветвей виднелась шкура; вернее, часть шкуры медведя. Чувствовалось, что там, глубже утопая в снегу, забитый падающим стволом лежал уже мертвый зверь. Вероятно, мощное и крепкое с виду дерево было больным и ослабленным, и шквальный порыв ветра вывернул его с корнем, с огромной силой бросив на берлогу спящего медведя. Внезапность оказалась для зверя роковой. Оно упало, ломая подлесок. Но основная сила удара пришлась именно по берлоге. Катастрофа произошла менее получаса назад, т. к. тело зверя было теплым, а его разбитая голова кровоточила.

Восторженный вой голодной человеческой «стаи» привлек и конвой. Это же было чудо! Это был пир с медвежатиной на костре. Даже самые озлобленные арестанты от предвкушения трапезы зачарованно смотрели на о. Григория. «Ну, поп! Тебе и вправду Бог помогает». Это ли было не чудо?! По воле Господа и по горячей молитве отца Григория ноги сами привели его к этому месту. Ведь это была пища на несколько дней, если не растащит лесное зверье. А отец Григорий, отойдя в сторону, упал в снег, сотрясаясь от благодарных рыданий. Он-то понимал, что такое совпадение - не какая-то случайность: расположение берлоги, место падения дерева и внезапность, с какой оно рухнуло, не дав опомниться медведю, это сила Божественного Промысла. Ведь и в Евангелии сказано: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам... »(Мф. гл. 7; 7). И еще: «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. гл. 7; 8).

После этого случая отношение к нему резко изменилось. Эти нравственно опустошенные люди, эти изгои общества, в основной своей массе серые малограмотные и суеверные мужики, стали считать его как-бы своим «талисманом». Работая летом на лесоповале, они вместе жарили шишки кедрача, а потом, вылущивая из них орехи, делали кедровое молоко, давя камнем в миске и заливая кипятком. Получался сказочный по целебности и вкусу напиток. Сливая первый настой, орехи заливали снова и снова. Некоторые из зэков по-своему даже привязались к о. Григорию, уважая его, несмотря на молодость, за немногословность и справедливость.

Менялись заключенные - кто-то умирал, кого-то просто забивали свои же, кого-то переводили в другие зоны. Сменялось и начальство, и охрана. Изменилась и жизнь о. Григория. Его перевели работать в шахту..

Прошло уже несколько месяцев, как о. Григория перевели на шахтерскую работу. Шахтерский труд один из самых тяжелейших, но с трудом шахтера-заключенного даже сравнивать что-то трудно. До забоя ежедневно шли под конвоем. В забое каждый занимал отведенный ему участок, где только при помощи кайла и лопаты надо было, вгрызаясь в матушку-землю, любой ценой выполнить свою норму. Средств защиты, страховок - никаких. Кому нужны эти заключенные? Погибнут - пришлют новых. Стране нужен уголек; на нем не виден ни пот, ни кровь, ни слезы, ни следы оставленных тут жизней.

Когда спускаешься в шахту, замирает сердце, словно попал в преисподнюю. Жутко! Слабый свет шахтерских лампочек едва высвечивает причудливо выбитые пласты породы. Старые подгнившие крепления скрипят и вздрагивают при каждом ударе кайла; длинная штольня слабо освещена. Порой под ногами чавкающая вода. И воздух... В нем почти нет кислорода, он переполнен взвесью мельчайших угольных пылинок с ядовитыми примесями газов, выходящих из земли. Кто хоть раз вдыхал этот воздух, не забудет его никогда.

И опять жизнь его, как тлеющий уголек, который может в любой момент погаснуть. Погаснуть от тысячи случайностей, возникающих под землей. Одно успокаивало и радовало - его напарник. Что-то там просмотрело лагерное начальство, поставив о. Григория работать вместе со старым, до истощения худым человеком. У него не было ни единого зуба во рту, ни единого волоса на голове, а суставы были по старчески раздуты и обезображены непосильным трудом. Острые лопатки и ключицы выступали из арестантской робы, но на изможденном и изрезанном морщинами лице, запудренном угольной пылью, сияли удивительной глубины и доверчивости почти детские глаза. Кашель даже не легочный, а уже какой-то брюшной, утробный, постоянно сотрясал тело этого человека. Это был священник, протоиерей Алексей откуда-то из Подмосковья.

В их лагере он появился сравнительно недавно и был так плох здоровьем, что даже уголовники, липнущие к каждому человеку, стремясь извлечь из него хоть какую-то пользу для себя, даже те не прогоняли его. Не жилец! Однако этот полуумирающий старик был исправно выгоняем каждый день на работу. Они уже некоторое время работали в одном забое, и о. Алексей с непонятно откуда берущейся в немощном теле силой вбивал свое кайло в породу, оставляя для о. Григория удобные уступы и выбоины, на которые уходило значительно меньше усилий.

Совсем недавно отец Алексей узнал, что его молодой напарник - диакон, и его младенчески светлые глаза засияли каким-то приветливым и радостным светом. Родная душа рядом! Он по-отечески относился к о. Григорию, «к Гришеньке» и говорил, что в назначении их работать в одном месте видит Промысел Божий. Они почти не разговаривали. При таком напряженном труде это невозможно. А в бараке нары их были далеко друг от друга. Но Божия Благодать, лежащая на батюшке, как облако покрывало отца Григория и облегчала его труд.

В тот день, когда их спустили в главный штрек (а они работали именно в нем), каким-то особенно ядовитым казался воздух. Лампы почти не давали света, а расползавшиеся по своим местам люди были угрюмее и тревожнее обычного. Батюшка Алексей шелестящим шепотом прочитал молитву, и оба они обрушили свои каелки на неподатливый пласт.

От шума ударов они не сразу расслышали показавшийся им очень далеким крик и какой-то странный шум. Оба, как по команде, прекратили работу. И вновь на какой-то визгливо-истошной ноте, но уже значительно ближе, крик повторился. Теперь были слышны и слова: «Спасайтесь! Вода!» Где-то прорвалась вода и, перемешиваясь с треском рушившихся опор, обламывающихся пластов угля и шумом бегущих людей, неудержимо подступала к главному штреку. Посмотрев друг на друга, бросив инструменты, они отскочили от стены, повернулись, чтобы бежать к выходу. И в этот момент, преграждая им дорогу, с оглушающим грохотом рухнул потолок, сметая перекрытия и погребая все в тучах черной пыли и мелких камней...

Когда о. Григорий пришел в себя, он даже не мог понять, где он и что с ним. Полный провал в памяти. Рот полон угля, на лице что-то теплое и липкое. «Кровь!», - подумал он. Он попытался приподняться, однако ноги придавила безмерная тяжесть, т. е. он просто и не чувствовал своих ног, но что-то держало его и не давало передвигаться. Фонарь слабо горел, но глаза не хотели видеть, а ум отказывался смириться с тем, что освещал этот фонарь. Со всех сторон только черные угольные стены... А где батюшка? Где о. Алексей? Слабый стон пришел как ответ на его мысли. Да вот же он, рядом; вот его руки, плечи, голова...

Им засыпало ноги. И тому, и другому. Успей они еще сделать хотя-бы шаг к выходу, их накрыл бы и раздавил обрушившийся потолок штольни. Но положение все равно ужасно. Они в каменном мешке, отрезанные от мира неизвестно какой толщиной упавшего потолка. С величайшим трудом и болью отцу Григорию удается высвободить ноги, боясь каждого движения, чтобы не вызвать продолжение обвала. Он начинает высвобождать батюшку. Отец Алексей в сознании, но не может сдержать стон. У него сломаны обе ноги в голени. Все, что происходило потом, сохранилось в памяти о. Григория отдельными фрагментами.

Он оттягивает батюшку дальше от обвала под самую стену, над которой они трудились несколько минут назад. Или несколько часов? А может дней?.. Он то приходит в себя, то вновь впадает в беспамятство. То же, вероятно, происходит и с о. Алексеем. Тут все: и удар, и боль, и шок от сознания их положения; и все еще неосевшая пыль, забивающая легкие. Рот и нос полны угля, на лице - кровь. Это мелкие острые камешки с силой вонзились в лицо. Как еще остались целы глаза?

Тело батюшки Алексея сотрясается от жуткого, бесконечного кашля. Отец Григорий пытается влить ему немного воды из фляжки, но она только расплескивается. Их обоих бъет крупная нервная дрожь... Потом опять провал в памяти, надолго ли - трудно сказать. Следующее, что он слышит, придя в себя, - горячие, страстные, пламенные слова молитвы. И он подключается к ней всем своим существом. Он знает, что «там, где двое собрались во имя Мое.., там и Я посреди них... ». Время остановилось. Батюшка угасает. У него бред... Вот он благословляет свою паству, вот шепчет какие-то ласковые слова или жене, или дочери, вот читает 90-й псалом! Голос его крепнет, как будто вся оставшаяся энергия жизни ушла в голос. И голос этот просит с такой силой страсти: «Спаси его, Иисусе! Он молод и может еще столько дать людям... » Отец Григорий понимает, что это о нем.

Сам он непрестанно молится, потом опять пытается напоить батюшку, но у него все только булькает внутри, и вода выливается. «Оставь это, Гриша! Оставь себе! Господь милостив. Нас откопают, и ты должен жить, продолжая наше святое дело». Но разве отец Григорий возьмет глоток воды у умирающего? Он, как может, пытается облегчить ему страдания; то они молятся вместе, то, видимо, теряют сознание.

Их шахтерские лампы уже почти не горят. Нет, почти нет кислорода. Вот она, готовая для них могила. Вдруг батюшка каким-то неожиданно цепким движением притягивает к себе руку отца Григория и шепчет: «Гришенька! Отец Григорий! Хоть ты и диакон, но так видимо нужно. Приготовься принять исповедь раба Божия Алексия». Он жарко шепчет ему слова своей последней в жизни исповеди: «Ну, а Господь, наверное, отпустит мне грехи. Мне, недостойному рабу Его Алексию»... Потом они молчат. Приходя в себя, отец Григорий творит молитву и слушает угасающее дыхание батюшки. Он уже почему-то не кашляет. Вот и света нет совсем. Они лежат в абсолютной темноте, почти задыхаясь.

Но вдруг какой-то звук сначала тихо, а потом все сильнее нарушает тишину их склепа. «Гриша! Похоже нас откапывают! Господь услышал наши молитвы! Слава Тебе, Всемогущий Боже наш и Пречистая Богородице!» Отец Григорий, не переставая читать Иисусову молитву, слышит все сильнее и сильнее звук лопат, отгребающих уголь. Вот блестнуло чуть-чуть, а потом в небольшое отверстие засияла, как десять солнц, шахтерская лампочка. После полного мрака она слепит до слез. Отверстие все шире. И вот в нем появляется ошеломленное лицо: «Эй, Володька! Да тут люди!» Лопаты работают все быстрее и быстрее. Наверное, Ангелы Небесные поддерживают свод потолка, готового дать новую трещинную осыпь. Наконец, в проеме появляется человек. Он освещает своей лампой могилу для этих несчастных, негромко присвистывает, вероятно от ужаса, и почему-то шепотом говорит кому-то стоящему за ним: «Вроде живы. Один-то - точно. Да и старик похоже тоже живой». Но они так слабы, что не могут подать даже голоса. «Володька! Тащи брезент!»

Как их извлекли из шахты, о. Григорий почти не помнит. Он уже видит себя наверху лежащим на брезенте, а рядом - еще живого батюшку Алексея. Эти дивные сияющие глаза устремлены на него. Толпа, окружившая их, потрясенно молчит. Батюшка поднимает благословляющую руку в сторону о. Григория и всех присутствующих, последним усилием воли осеняет себя крестным знамением, и душа его устремляется к своему Создателю. Взгляд из сияющего становится далеким, а потом пустым. Словно бы выключили лампочку в помещении - за ненадобностью. А отец Григорий, лежа на брезенте, принимает благословение православного священника для беззаветного и преданного служения Господу и Его Святой Церкви и молча дает обет: если это угодно Богу и он когда-нибудь выберется отсюда, то посвятит Ему свою жизнь, чтобы служить людям и Святой Православной Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

* * *

Чудо спасения о. Григория и о. Алексея было, конечно, предопределено. Их откопали на третьи сутки, неожиданно для всех. О них, как таковых, просто забыли. Обвал в этот раз был намного серьезнее всех предыдущих и унес много жизней. Но никого не искали. Просто надо было восстановить основной проход главного штрека, на котором и трудились о. Григорий и о. Алексей. Расчищая главную «артерию» шахты и откапывая первый обвал, рабочие и натолкнулись на батюшек. Только благодаря распределению рабочих мест для батюшек в главном штреке, они оказались на пути не спасателей, а ремонтных рабочих, которые их и обнаружили.

У Господа случайностей не бывает!

ВСТРЕЧА

Шел 1953-й год. Страна еще не ощутила перемен после смерти Сталина. Намертво закрученные во всех областях жизни гайки пока не ослабели. Нужно было время. Апрель в том году был какой-то несмелый. Днем солнце уже сильно припекало. От земли, заметно оттаявшей к этим дням, поднимался пар; ручейки, стремясь слиться, захватывали потемневшие, набухшие пласты снега и льда. А ночью опять все застывало, так что утренний снежный наст выдерживал вес взрослого человека, и нам, подросткам, интересно было испытывать его на прочность.

Весна не спешила. Мы с мамой продолжали жить в Свердловске, в районе Верхисетского завода, в каморке, снятой у предприимчивого пенсионера. В этой летней досчатой будке он проделал окно, сам сложил печь - источник моих бесконечных мучений, т. к. редкий день ее можно было истопить, так, чтобы дым шел в трубу, а не в нашу комнатушку. Вот такую «квартиру» мы и снимали. Тут мы бедовали уже две зимы, не находя ничего лучшего. Твердая уверенность мамы, что я должна продолжать му-зыкальное образование, привела нас в Свердловск из Н-Тагила и удерживала тут. Тогда, по своему юному возрасту, я не могла оценить незримый, ежедневный подвиг, который совершала мама ради меня.

Работала она в швейном ателье на другом конце города и получала мизерную зарплату, не зная, как растянуть ее и на квартирную плату, и на дрова, и питание и одежду. Меня она почти не видела, уезжая из дома очень рано и возвращаясь поздно вечером, так как оставалась подрабатывать сверхурочно. Кроме этого она переделывала еще кучу домашних дел, непосильных для меня, подростка, и только измученное, землистого цвета лицо и глаза, в которых, казалось, навечно поселилась тревога, вы-давали ее состояние и усталость. Мы очень любили друг друга, и каждый мой успех в музыке радовал ее больше, чем меня.

Самым счастливым временем для нас бывали приезды бабушки, Павлы Ивановны (маминой мамы). Она постоянно жила в Н-Тагиле, в семье старшей дочери. Жалея и понимая, какие тяготы несет мама, она приезжала к нам погостить и помочь в домашних заботах. Это всегда была радость. У мамы светлело лицо, тревога немного отпускала ее, а я, греясь в бабушкиных хлопотах и внимании, превращалась в обыкновенную беззаботную школьницу.

В том году она приехала где-то в середине апреля и провела у нас уже несколько дней. Было обыкновенное серое утро. Мама давно уже уехала на работу, я собиралась в школу, радуясь, что я не одна и у нас гостит бабушка. Вдруг в нашу каморку нашу постучал хозяин и подал бабушке телеграмму: «Прилетаю 20-го рейс №... Крепко целую. Гриша». Но, что это? Прочитав телеграмму, бабушка начинает медленно оседать на пол, теряя все краски в лице. Она лежит... и непонятно, дышит ли. Я испугалась, ведь мне еще никогда не приходилось видеть, как люди теряют сознание. Мне страшно, мне очень страшно. Кажется, что она умерла. Интуитивно решаю, что ей надо понюхать нашатырю, и почему-то обязательно, обязательно надо ее посадить. Если она будет сидеть, не будет так страшно. Наконец, очень медленно она приходит в себя, смотрит так, словно вернулась издалека. С трудом садится, что-то вспоминает, и... заливается странными светлыми слезами. Бабушка, наша опора и вдруг... И только тут до меня дошел смысл телеграммы: «Прилетаю 20-го... Гриша». Значит,... это папа? Значит, сегодня прилетает мой папа?! Сознание отказывается принять это и наступает какая-то пустота. Да, радость оказывается бывает очень трудно пережить. Мало помалу мы с бабушкой обретаем способность связно говорить. Как сказать маме? Она столько вынесла! Надо ее как-то подготовить, иначе может случиться непоправимое.

Мама приехала раньше обычного, какая-то взволнованная, с сильной головной болью. На работе у нее вдруг подскочило давление, ей стало плохо, так что вызвали «скорую» и, оказав необходимую помощь, отправили домой на директорской машине. Что за странное волнение, ведь она пока ничего не знает. Но в глазах ее застыл вопрос. Она даже не спрашивает, почему я не в школе и что с бабулей...

Все-таки случайностей не бывает, и бабуля приехала именно в это время для того, чтобы предварить папин приезд и помочь маме справиться с неожиданной и невместимой радостью. Моя мудрая бабуля, накапав в чашечку валерьянки, в приказном порядке укладывает маму в постель. Шутка-ли! Давление... «Скорая». Надо лежать. Таблетка аспирина для мамы, валерьянка и валидол под язык. Меня она отправляет выяснить время прилета самолета.

Когда я возвращаюсь, непереносимое напряжение в воздухе, которое, казалось, можно было пощу-пать рукой, рассосалось. Мама уже сидит. Видно, что они обе плакали, и я прихожу к ним плакать третьей. Однако у бабушки вид победителя, осуществившего сложнейшую операцию. Она смогла, сумела своим материнским чутьем подготовить маму принять эту радость. Мама сидит, не расставаясь с телеграммой, словно этот дорогой бумажный листочек может улететь навсегда.

Самолет прилетает поздно вечером. Регулярных автобусных рейсов в аэропорт нет. В те годы люди мало летали самолетами. Добраться можно было только на такси, а это больше половины маминой зарплаты. Но иного выхода нет. И вот, оставив бабулю, которая вдруг как-то ослабела, мы отправляемся в аэропорт. Встречать папу! Кажется, что это какая-то сказка, далекая от реальности. Мы едем уже в темноте, по старому Сибирскому тракту. В окне машины мелькает угрюмый еловый лес. Неуютно, даже более того - просто страшно. А мама, такая чуткая ко всему, сидит совершенно отрешенно. Какие мысли, какая работа «кипела» в ее дорогой душе? Уже не узнать.

Наконец мы приехали. Аэропорт 1953-го года в Свердловске - это простой длинный барак, рядом - забор, за которым идет строительство. Тогда еще не было даже и «старого» аэропорта. Народу почти нет, все закрыто. Самолетов не видно. Пахнет керосином и полынью одновременно. Мимо нас проходит группа смеющихся людей, среди них - летчики. Голоса затихают, и мы узнаем, что папин рейс «задерживается по метеоусловиям». Кажется, что эти слова совсем из другого мира. Наверное, он приле-тит не раньше завтрашнего дня. Дойдя до верхней точки нервного напряжения, наступает спад. Как защита. Надо возвращаться домой. Мама испуганно пересчитывает деньги, мелочь - все, что есть, чтобы расплатиться за такси. А как ехать завтра? Ничего, она очень рано встанет, съездит на работу, чтобы предупредить и перехватить денег. Ей дадут. Ее любят на работе. Говорят, что она всегда вносит мир в их неспокойный женский коллектив.

Полночи мы не спим. Просто не в состоянии заснуть. Пузырек с валерьянкой заметно пустеет. Но вот и утро. Мама выглядит страшно: глаза и веки красные, синие мешки под глазами, отекшее лицо пылает. Походка неуверенная. Уехала отпрашиваться и занять денег. «Господи, дай ей сил!» Бабуля старается держаться, но это дается ей с трудом. Проходит часа два-три в бессмысленном метании по комнате в ожидании мамы. Глаза все время на воротах - когда она придет? Но вот ворота открываются, и... входит мужчина. Невысокого роста. Очень крепкий, широкоплечий. На нем костюм и плащ; светлая сорочка подчеркивает странный цвет его лица (северный загар). У него синие-синие глаза. Он осматривается и, как-будто бывал тут раньше, решительно идет к нашему дощатому домику. Открывает дверь и.., он подхватывает бабушку, готовую упасть.

- Гришенька!...

- Мамочка!... Слышны только обрывки слов и глухое прерывающееся рыдание. Он оборачивается. Какой то миг он поглощает меня глазами, он весь уходит во взгляд. Потом хватает меня и целует, и смеется, и плачет, и снова смеется...

- Доченька моя! Леличка!

Он смотрит, смотрит, смотрит... Я просто оглушена таким шквалом эмоций И тоже смотрю, смотрю... на него. Так вот он какой, мой папа! Какой он мощный, крепкий, какой у него благородный облик и синие, синие глаза, и черные волосы, чуть седые на висках. Он красивее всех на свете! Но в глазах его вопрос. Ну, конечно... Где она, где его бесконечно дорогая Нинонька? Где, где-же она? Он стоит на пороге открытой двери нашей комнатушки, когда во двор входит измученная изнуренная женшина. Женщина видит его и на миг останавливается. Но кто же она? Такая молодая, почти девушка, тоненькая, стройная в своем темно-зеленом платье в полосочку. Глаза сияют, как два солнца. Она не идет, а скользит по воздуху. Кто эта красавица? Это моя мама! Он кидается ей навстречу, и она падает в его объятья...

Уже к вечеру мы немного успокаиваемся, чтобы говорить, говорить, вспоминать и опять плакать, хотя кажется, что плакать уже нечем... Но еще не осознаны все утраты, еще столько не рассказано. Это придет потом.

Засыпая, утомленная переживаниями, я слышу, как в ушах моих равноправно звучат три голоса. Настоящая полифоническая музыка: тихая беседа родителей, трудное, старческое дыхание заснувшей бабушки и сильный шум дождя. Первого настоящего дождя после зимы, смывающего и уносящего в Лету остатки зимы и бури страстей пережитых сегодня. Легкие, светлые мечты о будущем смежают мои усталые веки. Как хорошо, как спокойно, когда есть папа. «Слава Тебе, Господи, что дал нам пережить такую дорогую минуту встречи!» Продолжение...